一、黑洞是什么 1、 深暗的山洞。唐 白居易《洞中蝙蝠》诗:千年鼠化白蝙蝠,黑洞深藏避网罗。唐 刘昭禹《送人游九疑》诗:漆灯寻黑洞,之字上危峯。 2、 演变到最后阶段的恒星。由中子星进一步收缩而成,有巨大的引力场,使得它所发射的任何电磁波都无法向外传播,变成看不见的孤立天体,人们只能通过引力作用来确定它的存在,故名黑洞。 3、 黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种天体。黑洞的引力很大,使得视界内的逃逸

一、黑洞是什么

1、深暗的山洞

唐 白居易《洞中蝙蝠》诗:“千年鼠化白蝙蝠,黑洞深藏避网罗。”唐 刘昭禹《送人游九疑》诗:“漆灯寻黑洞,之字上危峯。”

2、演变到最后阶段的恒星

由中子星进一步收缩而成,有巨大的引力场,使得它所发射的任何电磁波都无法向外传播,变成看不见的孤立天体,人们只能通过引力作用来确定它的存在,故名黑洞。

3、宇宙空间内存在的一中天体

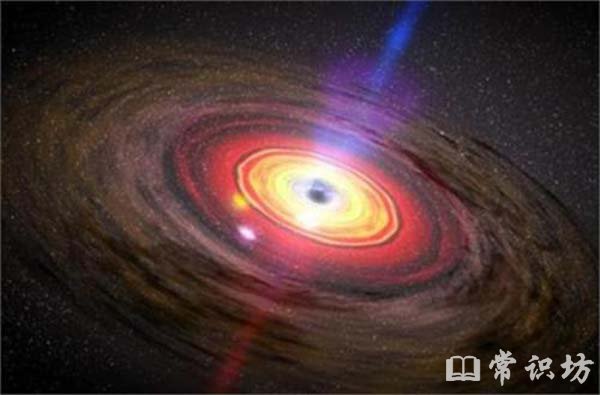

黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种天体。黑洞的引力很大,使得视界内的逃逸速度大于光速。

4、“黑洞是时空曲率大到光都无法从其事件视界逃脱的天体”

黑洞无法直接观测,但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响。借由物体被吸入之前的因高热而放出和γ射线的“边缘讯息”,可以获取黑洞存在的讯息。推测出黑洞的存在也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行轨迹取得位置以及质量。

二、黑洞演化过程

1、无限大密度

黑洞就是中心的一个密度无限大、时空曲率无限高、体积无限小,热量无限大的奇点和周围一部分空空如也的天区,这个天区范围之内不可见。依据阿尔伯特-爱因斯坦的相对论,当一颗垂死恒星崩溃,它将聚集成一点,这里将成为黑洞,吞噬邻近宇宙区域的所有光线和任何物质。

2、黑洞的产生过程

黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程:某一个恒星在准备灭亡,核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间。但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,连中子间的排斥力也无法阻挡。中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。由于高质量而产生的引力,使得任何靠近它的物体都会被它吸进去。

3、黑洞的诞生

当一颗恒星衰老时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料,由中心产生的能量已经不多了。这样,它再也没有足够的力量来承担起外壳巨大的重量。所以在外壳的重压之下,核心开始坍缩,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直到最后形成体积接近无限小、密度几乎无限大的星体。而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),质量导致的时空扭曲就使得即使光也无法向外射出——“黑洞”就诞生了。

三、表现形式

1、据英国媒体报道,一项新的理论指出黑洞的死亡方式可能是以转变为白洞的方式进行的。理论上来说,白洞在行为上恰好是黑洞的反面——黑洞不断吞噬物质,而白洞则不断向外喷射物质。 这一发现最早是由英国某杂志网站报道的,其理论依据是晦涩的量子引力理论。

2、恒星的时空扭曲改变了光线的路径,使之和原先没有恒星情况下的路径不一样。光在恒星表面附近稍微向内偏折,在日食时观察远处恒星发出的光线,可以看到这种偏折现象。当该恒星向内坍塌时,其质量导致的时空扭曲变得很强,光线向内偏折得也更强,从而使得光子从恒星逃逸变得更为困难。对于在远处的观察者而言,光线变得更黯淡更红。

3、与别的天体相比,黑洞十分特殊。人们无法直接观察到它,科学家也只能对它内部结构提出各种猜想。而使得黑洞把自己隐藏起来的的原因即是弯曲的时空。根据广义相对论,时空会在引力场作用下弯曲。这时候,光虽然仍然沿任意两点间的最短光程传播,但相对而言它已弯曲。在经过大密度的天体时,时空会弯曲,光也就偏离了原来的方向。

4、在地球上,由于引力场作用很小,时空的扭曲是微乎其微的。而在黑洞周围,时空的这种变形非常大。这样,即使是被黑洞挡着的恒星发出的光,虽然有一部分会落入黑洞中消失,可另一部分光线会通过弯曲的空间中绕过黑洞而到达地球。观察到黑洞背面的星空,就像黑洞不存在一样,这就是黑洞的隐身术。

5、更有趣的是,有些恒星不仅是朝着地球发出的光能直接到达地球,它朝其它方向发射的光也可能被附近的黑洞的强引力折射而能到达地球。这样我们不仅能看见这颗恒星的“脸”,还同时看到它的“侧面”、甚至“后背”,这是宇宙中的“引力透镜”效应。